ヒストリー

プロローグ

『白𠮷兆 湯木貞一の想い語り』と題して、𠮷兆の歩みを紹介してまいります。

(湯木貞一は晩年,号を白𠮷兆と称した)

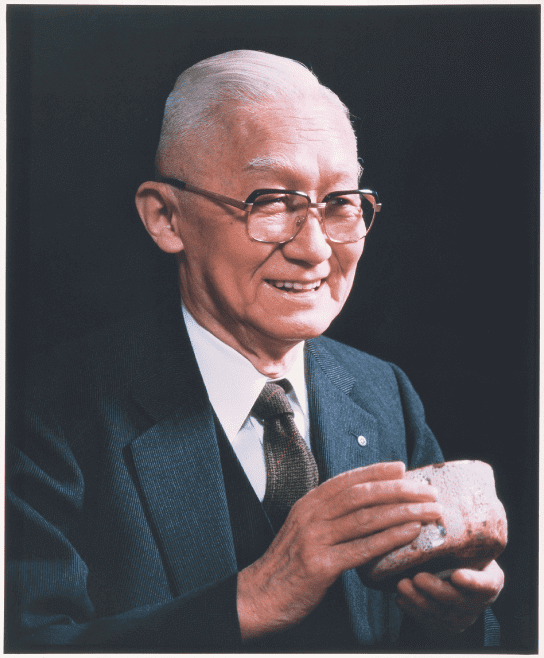

𠮷兆の歩みは、創業者 湯木貞一の歩みでもあり、その九十五年は、日本料理に心血を注いだ生涯です。長い日本料理の歴史に、一つのターニングポイントを築いたと各方面から評されましたが、のちの日本料理の発展と、伝統を踏まえながら新しい趣向と味の追求に、最後まで思いを馳せていました。

本や雑誌等に色々と取り上げて頂きましたので、御存じの方も多いとは思いますが、料理に対する想いや、美に対する考え、その人となりなどを感じて頂ければと存じます。

平成二年秋、新聞にインタビュー形式(聞き手 飯塚浩彦氏)で連載されました「話の肖像画、世界之名物 日本料理」を基に、十章にわたって掲載させて頂きます。話口調ですので、大阪の言葉で綴られております。

第一章

「技術覚えても一人前やない」

<一風変わったタイトルの由来から説明いたします。「世界之名物 日本料理」この文句は五十年程前から私共「𠮷兆」のキャッチフレーズであり、店で出されるマッチなどに刷り込まれております。なぜ「日本之名物」ではなく「世界之名物」なのかは、おいおいご説明いたします。日本料理が味だけでなく、器やお部屋のたたずまいも含めて、日本の文化そのものだという表れです。それでは、湯木貞一のはなしを始めましょう。>

ー 「味覚の秋」ということで、味にまつわるお話を伺いたいのですが、日本料理は特に季節を大切にするといわれますね。

湯木 そうでんな。でも、何もそんなに難しいことやおまへん。季節、季節ゆうて、それにこだわり過ぎて、味を忘れてしもうて不味いもん出してたら、なんぼ季節にかのうても、あきません。

ー やはり、味ですか。

湯木 味つけが一番。そのうえに必要なのが季節感です。鯛のアラ焚きひとつとってみても、アラ焚きは一年中変わらしまへん。しかし、春にはああいうもんの上に木の芽をばっさりと載せることが料理屋のひとつの約束になってますんや。今(秋)であれば、ユウ(柚子)を糸のように細長う刻んで、それをパッとかける。そのユウから視覚を通して食べ物の味にもうひとつ魅力を付け加える。表現ばっかりで味付けが不味かったら落第ですけどな。

ー 料理をする人には、そういう勉強も必要でしょうね。

湯木 そうゆうても、まず技術の勉強でんな。タイのおろし方、ゴンボ(ごぼう)のささがき・・・。そんなことを相当にやってね。十八、九から入って、三十近くになると、だいたい分かってきます。その分かってきたことが、いよいよ日本料理の出発点ですわ。

ー 技術を覚えても、まだ一人前じゃないわけですね。

湯木 料理できるさかい、それでわしはもう一人前やと。そうはいきまへん。それで日本料理が完全に手の中に入ったとゆうわけではないんです。

<湯木貞一は、明治三十四年、神戸に生まれる。昭和五年に「𠮷兆」の暖簾を揚げ、料理人として腕をふるう一方、日本料理の研究家として知られる。昭和五十六年に紫綬褒章を受章、六十三年には、料理界から初めて文化功労者に選ばれました。>

ー ところで、秋の素材といいますと、やはりマツタケでしょうか。

湯木 そうですな。昔はマツタケがもっとたくさんありましてね。店に来られるお客さんも「きょう、昼、家でマツタケ食べてきた」なんて言うて。このごろはそんなお客さんもいなくなりましたな。

ー 家庭でも年に一回、口に入るか入らないかですものね。とくに国産ものは目の飛び出るようなお値段ですね。

湯木 いい材料を手に入れるのは難しいですな。マツタケ、それにこれからはカニ、だんだんと難しなってきましたな。

ー マツタケもカニも人工的に栽培できませんからね。

湯木 残念ですね。秋のひとときだけのことですけど、やっぱり日本料理にはマツタケですね。家庭でカシワ(鶏)のすきやきをしても、マツタケがあれば、なんや温かい気持ちがしますな。昔は八百屋さんの店先に山のように積んであったんですがね。私ら子供の時分には、たしか、十二月になってもマツタケありましたわ。

ー 土瓶蒸しにマツタケと一緒にハモが入ったりしてますが、ハモは夏の魚ですよね。

湯木 マツタケと合いますね、ハモの味は。ハモは祇園祭の前からですさかい、使う時期が長い重宝な魚ですな。

ー 春夏秋冬のうちで材料に一番困るというのはどの時期なんでしょう。

湯木 そりゃ冬でしょう。魚はブリみたいなものになってしもうて。大阪は明石が近いので恵まれてますな。播磨灘にかけて魚介がたくさんとれますからな。

ー 日本料理は見ていても楽しいですね、変化があって。献立も新しいものを研究して取り入れられているんでしょうね。

湯木 いろいろ研究しております。新しいものを考えていくというのは、人間の生きていく一つの条件ですやろな。それでも、たとえば栗きんとんの栗が、外にあるのが中に入っているとか、そういう小手先の工夫でして。春が来たら春の料理、秋が来たら秋の料理。だいたい似たような献立にはなると想います。旬のものを保存しておいても、やっぱり出た時が一番おいしい。そういうことにこれまで何度も突き当たってきました。

ー やはり、一番おいしいのは旬のものをいただくことだと。

湯木 そうです。とゆうて、このごろは、どこへ行ってもお椀はハモとマツタケですわ (笑い)。季節を征服した料理というても難しい話ですね。

第二章

「海外では本当の味 出せん」

<この取材は、大阪・中之島のロイヤルホテル内にある「中之志満𠮷兆」で行われました。「料理のことですから話だけでは分かりにくいですやろ」ということで、秋のメニューを一品、一品、解説しながら日本料理を味わっていただきました。>

ー 「世界之名物 日本料理」。このキャッチフレーズは、いつごろ、どういうきっかけでお考えになったんですか。

湯木 三十年(昭和34年7月)ほど前ですかな。住友商事さんに頼まれて、ニューヨークの日本倶楽部へ行ったんです。日本食ゆうても、ライスカレーぐらいしかなくて、これでは日本の倶楽部という意義がない。遺憾の極みやからに本倶楽部で何か日本的な食べ物をできるか、やってみてほしい、ということでね。

ー ニューヨークで、おいしい日本料理が食べられるように、ということですね。

湯木 ところが、倶楽部の責任者という人がちょっと変わってましてね。「食べ物のことは、私は本当に分からん。おいしさを味わうということを、私は生まれる時に母のお腹に忘れてきた人間ですわ」言うて。そんなこと言われては、こっちは何しにニューヨークまで行ったんやら分からへん(笑い)。

ー で、うまくいきましたか。

湯木 なんとかする方法はないかと思うて、ひと月余りおりました。マグロのにぎり寿司などは、向こうでも日本と変わらんようにできるんですわ。けど日本料理となると、どないも仕方がないんです。

ー ほう、どうしてですか。

湯木 日本料理というものは、やっぱり日本に来て、日本の情緒にひたって食べてもらう料理、味おうてもらえる料理で、外国で日本料理というてもほんとの日本の味出せんと思いました。

ー 材料や技術の問題ではない、と。

湯木 日本料理の気品というのは、世界中どこを探してもありません。それは、お茶の作法に基づく侘び、寂びがあるからですわ。ちょっとした墨画や俳句が書いてある掛け物でも、床の間に掛けてあると素敵に映る。四畳半、三畳の部屋でも「ああ、ええなあ」という気がわく。そのたたずまいですな。日本料理というのは、長い歴史を経て今日のような形ができあがった。日本の文化そのもの、とゆうてもええと思います。

ですから、日本料理は、日本で春、夏、秋、冬を味おうてもらわんとできません。そのかわり、日本でいただく日本料理、これはもう「世界之名物」であろうと感得したんです。

<「𠮷兆」は現在十八の店鋪を持っております。いずれも国内で、海外に支店はございません。健康食ブームもあって日本食がもてはやされておりますが、海外支店を出さないのは、こうした湯木の信念ともいえました。>

ー やはり、味だけじゃない。

湯木 そうです。そりゃあ、お腹の減った時にそんな悠長なことはいちいちいうておれませんが。うまかったらそれでいい、結論はそうですけれども、まあ極端な言い方かも知れませんが、それやったらあまりにも動物的で、やっぱり人間に生まれた以上は、人間的な喜びを、食べ物を通して味おうてもらいたいし、またそう思って頑張っている次第です。

ー 日本料理をいただくというのは、なにやら難しい作法がありそうで、われわれには堅苦しく思えるのですが。

湯木 そんな難しいことはないんです。簡単に言えば、うまかったなあ、ということを感じてもらえば、それでいいんです。そのうえで、日本のよさ、そういうものを料理を通して味おうて欲しい、知って欲しい、知ってもらわにゃならん、そう思っているわけです。

ー 日本料理は、季節感を持たせたおいしい料理。プラス何、といったらいいんでしょう。

湯木 もてなしの心ですね。ただ、うまい、安い、それだけで繁盛するのなら苦労はいらんのです。もてなしをしてこそ、ええ料理が生きるのであって、そこに、もてなしの心がなかったら、やはり物足らんと思います。

[月に見立てた金属のプレートがある。それを盆に乗せ、ススキやハギを飾りにして、料理の一品を置く。盆の上に秋の小宇宙ができあがる。月には真ん丸の物と、ちょっと欠けた二種類がある。「秋の月いうても満月ばかりやおまへんからな。今月はこちらですか」。そう言って、湯木は半円形の月を手にした]

第三章

「職人さんから料理の修業」

ー ご主人は、もともと大阪のお生まれですか。

湯木 いいえ、神戸です。明治三十四年五月二十六日の生まれで、数えで九十(歳)になりました。[平成九年四月七日永眠享年九十五歳]

ー 実家も料理屋さんだったと聞きますが。

湯木 私で三代目になるんです。祖父は広島の藩士だったそうで、まあ、たいしたことはなかったんでしょうが。それが、明治維新で武士はみな廃業になって、なんにもすることが無いもんですさかい、広島の人たちはカキ(牡蛎)船を考案して、十月ころになると、それぞれ船団を組んで大阪や神戸なんかにやってきたんです。祖父もそれを始めたんです。

ー カキ船というと、以前、大阪でも中之島などの橋のたもとでよく見かけましたね。

湯木 大阪ではカキ船がひとつの季節を感じさせてくれましたな。もうカキ船が来る季節やゆうてね。大正の時分は盛んで、カキ船が橋のたもとにたくさん来たんですわ。その時分は男が給仕してね。それも大きなおっさんも交じって。そのかわり、庶民の値段で、簡単な食事が気持ちよく食べられましたな。

ー では、お父さんもカキ船をなさってらした。

湯木 そうです。けど、父はカキ船を非常に嫌がってね。なんとか陸へ上がりたいということで、神戸の料理屋へ見習いに入って、のれん分けしてもらったのです。そして「中現長」という名前で、神戸では一流というほどではなかったんですが、堅実に一流のスソぐらいの料理屋をやっていたんです。

ー ご主人もお父さんの姿を見て、跡を継ごうと思ったんですか。

湯木 いいえ。今から思うと笑い話みたいですが、私はお金を扱う商売がええなと思うてました。金融界いうんですか。ニンジン、ダイコンで一生暮らしとうない、と。大正時代は神戸の街に金が降るゆうて、えらい景気がようて。ちょうど神戸の取引所の理事長をしていた人が、父と心やすうてね。私を料理屋にささんと子供(養子)にくれ、言うて。私も子供心に、行きたかったんですわ(笑い)。お正月かて、そこへ年賀に行ってお祝いするんですけど、そりゃええものや。うち(料理屋)やったら、お正月ゆうたら忙しいて。けどね、一人息子やったさかい、父が「うちがあと困るから」言うて。そんなんで料理屋になりましたわ。

ー おいくつの時からですか。

湯木 十六ぐらいですかな。尋常高等小学校を卒業してすぐです。十人のうち八、九人まではみな上の学校を目指していました。けど、父は「料理人になるのに学問はいらん」言うて、私を学校に入れてくれませんでした。「まず、調理場の掃除から始めたらええ」言うてね。ところが、しばらくして父が「やっぱり学校へ行くか」言うんですわ。それ、六月ごろのことです。四月から新学期が始まってみな勉強しているのに、「わしが頼んだら入れてくれるとこある」言うてね(笑い)。もう料理場へ降りるようになってしもうとるのに、遅れて入ったら勉強がしんどいし、結局、上の学校へはよう行かずですわ。

ー お父さんの方針に従われたわけですね。料理の修行もお父さんから仕込まれたんですか。

湯木 直接、父から教えられるというより、出入りの職人さんから修行しました。実は、跡を継ぐからいうことで、条件を出したんです。大阪に日本料理の名人といわれるような職人さんがたくさんおられるということを聞いてるさかい、「中現長」にそういう人を入れてくれ、そして料理の勉強をさしてくれ、と父に頼んだんです。それで、料理人を高い給料をはり込んで入れてもろた。その時分の給料で名人、上手といわれる人が百円でしたなあ。

ー 今でいいますと、どれくらいのお金でしょうかね。

湯木 どれぐらいになりますかなあ。とにかく、大きいお金でんなあ。まあ、そうして日本料理一年生からこの道に入ったわけです。

ー 当時、お父さんのお店には職人さんは何人ぐらいおられましたか。

湯木 十五人ぐらいはいました。かしわ(鶏)とうなぎを扱うてまして、けっこうはやってました。跡取りいうても、あまりぼんぼん扱いはされませんでした。

<湯木が料理に目覚めたのは、江戸後期の出雲松江藩主、松平治郷の『茶会記』を読んでからである。治郷は茶人としても知られ、号は不昧。禅道、書画、和歌にも通じた人物であった。湯木は『茶会記』から茶の心を学び、日本料理とは季節を生かすことだと知った。「目からウロコが落ちるほど感激した」という。二十五歳の時だった。>

第四章

「初のれん、忘れられぬ感激」

<「𠮷兆」の創業は昭和五年、湯木が三十歳のときだった。場所は大阪・新町。間口「一間二分五厘」というから二メートル余りしかない、長細い小さな店。松平不昧公の『茶会記』を読んで日本料理に目覚めた湯木だが、当初は庶民的な味が売り物だった>

ー ご主人は、お父さんがやっておられた神戸の料理屋さんをどうして継がなかったのですか。

湯木 一人息子で、本来なら跡取りです。ところが、独立せなあかん家庭事情ができましてね。いろいろあって、家におられんようになったんですわ。

ー それで大阪に。

湯木 いえ、生意気半分に、やっぱりどうしてもいっぺん東京が見たいと思って、東京に行きました。東京に親類があったもんですさかいな。東京の居心地が、また、よかったんですわ。あんまり居心地がよいので、居すぎてたんですな。そしたら、周囲も「いつまでも東京にうろうろしとったら心配や」言うて、東京に迎えに来てくれたんです。

ー お父さんがですか。

湯木 父の兄でした。日光へお参りする途中、私のところへ来て、「いつまでも東京へ放ったらかしといて、みんなよう黙っておるな」言うて、えらい怒ってね。私、ちょうど東京の明治座で初代𠮷右衛門の勧進帳を見にいってたんです。そしたら、おじが呼びに来たゆうんで、帰ったら「もう一緒に帰ろう」いうことで、「あっ」も「うっ」もなしに、日光へ一緒に行って、そして大阪に帰りましたんや。

ー 神戸じゃないんですか。

湯木 親類の者は、もういっぺん父がやっている「中現長」という店に帰るように、ということやったんですが、父の怒りがまだ解けておらんということで、それではしょうがないから大阪で商売したらどうやと。親類がみなお金出しおうて店出さそう言うて。たまたま大阪の新町に小さい小さい店がありまして。

ー では、独立する資金は親類の人が準備してくれたのですね。

湯木 それが、父が世話したり、されたりしている人がありましてね。その人が「親類みんな寄って商売さそう言うて聞いたけども、それやったら、貞ぼん(湯木)が生涯、親類に頭が上がらん存在になる。」と言うてくれました。そういう出資者がありましてね。そうですなぁ、その時分で三千円では足りまへなんだなぁ。みんな家(建物)にかけてしもたら大変やし、商売の元手の金はちゃんと残しておかなあかんしね。

ー やはり、お座敷のあるお店で。

湯木 いえいえ、小さい間口一間二分五厘の店でした。奥行きが六間ありましたやろか。細い細い小さな店で、差向いでぎっしり入って十人ほどで。

ー お店には何人おられたんですか。

湯木 最初から仲居さん置いたりでけしまへんしね。家内が一人で切り回してました。そして私と若いもんが一人、そんな店でしたんや。

ー お客さんは。

湯木 店を開けた日は、一人もお客さんあらしまへん。出し抜けに、そんなとこに小さい店出して、のれんかけたかて、だれも来まへんわ。で、お茶屋へ「こんな店を出しましたんで」言うて、朱の羅宇(らう)のキセルを三本ずつ配って「どうぞお願いします」言うて回りました。それでも「ああ、そうだっか、いうときます。そこへ置いといてくだはれ」。なじみがないもんは悲しいですなあ。「どこらや、どこらや」いうて尋ねてもくれへんし。

ー どんな料理をお出しになったんですか。

湯木 鯛茶漬けを看板にしたらどうやいうて、一人前八十五銭でした。

ー 「𠮷兆」という名前はどなたがお付けになったんですか。

湯木 町絵師で須磨対水先生いう人がおりまして。なかなか食べもんの好きな方で、相談に乗ってくれました。「なんとか大阪の特徴のある名にしよう。大阪には『えべっさん』(今宮神社の十日戎。商売繁昌を願う人たちでにぎわう)があるやろ。その𠮷兆笹にちなんで「𠮷兆はどうや」と言うてくれて。そのころは「キッキョウ」言うてました。なんや鳥が鳴いているようやなと思うてましたが、そのうち「キッチョウ」になりました。

<「𠮷兆」には名付け親の須磨対水さんが墨で書いた「御鯛茶處(おんたいちゃどころ)」という看板が掲げられた。湯木は開店の日を「十一月二十一日」とはっきり覚えていた。「初めてのれんをかけたときの感激は忘れられません」といっていた。>

第五章

「知事の認可で戦時下営業」

ー ご主人は、結局、お父さんのお店を継がずに独立された。それで現在の「𠮷兆」があるわけですね。昭和の一桁のころというと、どんな時代だったんでしょう。

湯木 新町に「𠮷兆」を開いた時分には、あたりに大きなお茶屋さんがありました。五百坪ぐらいある店が五軒ぐらいありましたかな。新町だけでなくて、堀江にも、北新地にも、そして難波新地にも…。ですから、昔の男性というものは、月に四へんや五へん、いや十日ぐらいは料理屋へいって食べることが常識になってたんですな。お茶屋が社交場になってました。今とはえらい違いですわ。

ー そこから次の場所へ移られたのは。

湯木 昭和五年に「𠮷兆」を始め、それからしばらくして畳屋町に移ったんです。昭和十二年でしたかな。ここは間口が三間半ほど。奥行きの深い、最初の店に比べると大きな店でした。職人も畳屋町の店では六、七人使っておりましたかな。

ー お客さんもたくさん。

湯木 いいえ。始めるのは始めても、お客さんが一週間ほどあらしません。本当に、血の小便が出るという思いがしてね。それでも一組ふえ、二組ふえして…。

ー 戦争中は、料理屋さんをなさるにも、ご苦労があったんでしょうね。

湯木 運よく、そのときの大阪の知事さんが、もう亡くなった河原田稼𠮷という方で、ちょいちょい店に来られてたんです。「𠮷兆」の営業ぶりを見られて、「このまま戦争が済んでもカウンターの食べ物屋は復活すると思うけど、もう家を構えた料理屋というものは滅んでしまうかもわからん。日本料理が消えてしもうたら、そのときの知事としても責任がある」言うて応援してくれたんですわ。芸者も何も入らん純粋の料理屋、料理だけ食べさす店として、うちと江戸堀の「つる市」さんと二軒だけ、緊急措置例を除外の特典をいただいて、戦時下でも商売してもええ言うてね。それで南の警察署長さんがえらい困ったそうですわ。「毎日、食べもん屋が署にきて『𠮷兆が商売してるのに、うちはどういうわけで、でけんのや』言うてね。もう繰り返し、繰り返し説明して、理屈いうてもわからんのやさかい、こっちが疲れてしもて、しまいに『𠮷兆はんはな、ありゃ白切符を持っとんのや。君たちはみんな赤切符ばっかりや。白切符もらう工夫したらどうや。白切符さえ持ってきたら、なんぼでも許可するさかい』。わけのわかったような、わからんようなこと言うて追い返した。あのときは往生したで」。当時の署長はんから、そんな思い出話を聞いたことがあります。

ー 営業はできても、なかなか材料が手に入らなかったのでは。

湯木 配給制で、なかなかそろいませんでしたな。そのときの店で出す定食の値段が三円五十銭でした。配給が潤沢にあれば、でけんこともないです。けど、配給そのもんがあらしません。そやから、やっぱりヤミのものを買わなできませんでしたな。

ー 三円五十銭というのは決められた値段ですか。

湯木 そうです。許可された値段が三円五十銭でした。三円五十銭いうても、お客さんは十円置いてってくれる人が半分、いや、大方みな十円置いてくれて、「物が高うてないんでっさかい、まあ、御祝儀代わりで置いとくさかい、塩梅(あんばい)しい」なんか言うて…。もう、ないないづくしの世の中でしたから、十円もろたらありがたかったですなあ。

ー 当時も器はいいものを使っておられたのですか。

湯木 器だけは、好きですから。

ー 戦災に遭われたのは、その畳屋町のお店のときですね。

湯木 そうです。昭和二十年の三月十三日でした。そのときに残念なもんをたくさん焼いてますねん。その前日まで商売してたんです。休業させられていましたら、道具類はみな芦屋の家へでも疎開してましたやろな。営業を許されてたがために、みな、ごっそり焼けてしまいました。貴重なもの、買うのにちょっと骨が折れたものを地下室にぎっしり詰め込んで、畳一畳ぐらいの出入り口があって、そこを鉄板でフタして砂を積んでいたんです。上は焼けても、地下には火が入らんようにと用心しておったのですが。今、思い出しても残念ですなあ。 <湯木は、これまでの店の中で、戦災で焼けてしまった畳屋町の構えが気に入っていた。店の写真なども焼けてしまったが、当時を知る画家が描いた畳屋町の「𠮷兆」の絵が、現在、東京『銀座𠮷兆』に飾られている。そこには、落ち着いた雰囲気の「𠮷兆」のたたずまいとともに、芸者らしい日本髪の女性や和服の男性、客を待つ人力車の車夫らが描かれ、昭和初期の大阪の街中の様子を垣間見ることができる。>

第六章

「東京進出でいっそう名声」

ー 戦災で畳屋町のお店が焼けて、現在の高麗橋に移られるまでにしばらく間がありますよね。その間はどうしていたのですか。

湯木 芦屋の自宅でちょっと商売したんです。私の趣味で、土塀にして、孟宗の笹をいっぱい植えてね。その両わきにハギとススキを…。渋柿も六本ほど植えましたな。

ー 渋柿ですか。

湯木 渋柿は葉がきれいなんですわ。柿はどこでも買いに行ったらありますけど、葉はあらしまへん。料理に使う葉は、独特の艶(つや)がある。あれは、みな渋柿ですのや。それで渋柿ばっかり六本ほど植えてましたんや。そこの三十畳の部屋で商売したんです、戦争のあとね。

ー 大阪に戻られたのはいつですか。

湯木 戦争がおさまって、平野町。いま、湯木美術館にしてるところですが、あれが戦後、大阪に戻ってきたところです。

ー そのあと高麗橋に店を出して、いよいよ東京進出ですね。

湯木 六十一のときでしたから三十年ほど前ですな。<昭和三十六年開店>東京(銀座)へ店を出すときは、地面(地価)のことなど何にも苦もなしにね。おかげで、新橋演舞場や歌舞伎座へも近いし、銀座とゆうても賑やかな真ん中でもないし、適当によい場所を見つけたと思ってます。

ー あちこち探されたのですか。

湯木 乃木神社の端とか、一週間ぐらいかかったと思います。その当時、三軒あった食べ物屋が、一軒になって「𠮷兆」になってますが、その時分の東京の地価なんて別に何もゆうてませんでしたから、三十年昔は。今やったらできしまへんな。

ー 東京に店を出されたのはどなたかの勧めがあったのですか。

湯木 私も東京には店を一軒欲しいと思ってました。ちょうど一番上の娘が養子をもらいましてね。どうしても店一軒、持たさなならんようになってきました。娘が養子をもらうたんびに店を出して、そこの責任者にさす。その手順がまことに良いのですわ。二家族が一軒の店におるよりは、一軒一軒持たして。子供が五人おりましてな、一番目が東京の銀座、二番目、これは息子ですが高麗橋、三番目が京都の嵐山、四番目が大阪の久宝寺、末がロイヤルホテルの中の「𠮷兆」という具合です。東京へはお客さんの勧めもありました。なんというても天下の東京でっさかいな。東京風(かぜ)がしきりに頭をかすめましたな。

<東京進出で外国からの賓客をおもてなしするのに「𠮷兆」の日本料理が出されることも多くなりました。例えば、昭和五十四年の東京サミットでは、次のような献立で午餐会が行われました。

膳菜 八幡巻、アワビの塩蒸し、鴨ロース、山桃、新さつまいも甘煮

お椀 あこう鯛、オクラ、梅びしお

焼物 保津川鮎の塩焼き、たで酢

強肴 てんぷら(車えび、キス、枝豆)

焚合 加茂なすと小いも

石焼 近江牛、ねぎ、椎茸

釜ごはん 香の物

果物 メロン、パパイヤ、ぶどう

菓子 薄茶

湯木は、このサミットを振り返って「私は日ごろの『世界之名物 日本料理』という悲願の一端が果たせられたような思いがいたします」と語っている。その後、二度のサミットも承りますますその思いを深めました。>

ー 皇室の御用をうけたまわることもあると聞きますが。

湯木 昭和天皇陛下には何べんもご挨拶させてもらいました。二ヶ月か三ヶ月にいっぺんは手前どもの日本料理を召し上がっていただいておりましたな。一度こんなことがありました。東宮御所で皇太子さま(現在の天皇陛下)の何かのお祝があったときやと思います。内々で能をご覧になって、そのとき、うちの料理を食べていただいたんです。それが終わって、宮内庁の人から「お送りして下さい」と言われ、(お見送りの列に)並んでたんです。すると、陛下(昭和天皇陛下)がお帰りがけに、わざわざ私の前まで来られて「いつもおいしい料理をありがとう」。日本人いうたら何ででっしゃろ、陛下のその短い言葉で、涙が出ましてね。そばで、うちの娘も泣いてました。

第七章

「薄味で材料の良さ生かす」

ー 「𠮷兆」の日本料理というのは、大阪、京都のいわゆる上方料理ですが、湯木さんは関東というか東京の味というものについてはどう見ておられますか。

湯木 東京へ初めて行ったときに、朝ご飯から赤出しだったんで、びっくりしたんです。大阪ならタクアンでお茶漬けぐらいやのに、東京って贅沢な所やなあと思いました(笑い)。しかし、料理となるとね、大正の時分の東京の人は、刺身いうたら赤いもんやと思ってたんですな。カツオばっかりで、たまにタイの白い刺身なんかだと「おや、てめぇっち、病人かい、タイの刺身なんか食ってるよ」なんて冷やかして…。

ー 関西は、どちらかというと白身を好みますね。

湯木 瀬戸内と江戸前の海の差でしょうかね。今日のように交通が便利やなかったから、明石の魚を東京へという訳にはいかなんだですわ。それが今では、朝六時に明石の浜で揚がったタイでも、十一時にはもう料理屋の台所にありますからな。えらい違いです。

ー 東京の魚というと、やはりカツオというイメージですか。

湯木 それにサンマでんな。長屋のようなところでは、サンマを台所で焼いたら煙りでいっぱいになるので、みんな入り口の外へ『かんてき(七輪)』出して、長屋中がサンマ焼く煙りでモウモウとしているというのが東京の印象でしたな。今は変わってますけど。

ー 味となりますと。

湯木 「𠮷兆」の名付け親の須磨対水先生(画家)が「絵の勉強にはとにかく東京へ行かなあかん」言うて東京へ出たんですが、対水さんは、今でいう“グルメ”でね、「絵の勉強は京都でもできるが、こんな食べ物の悪い所でとてもようおられん」言うて、すぐ帰ってきた。とくに、うどんのことを「墨汁のような汁で話にならん」と言うてましたな。

ー 東と西の味の違いというものは、どこから生まれたのでしょうね。

湯木 東海道を行くにしても十日も十五日もかかっていた時代に、直ちに味がくらべられるという様な事はできませんでしたやろ。そのころは、上流社会というものが京都にあったんですな。必ずしも贅沢なことはしてなかったんでしょうけれども、やはり都は都で、京料理というものの存在があり、上方の料理は非常に鍛え抜かれたんですな。

ー 今では、東京の方が関西に比べていろいろな面で随分ウエートが重くなってますよね。

湯木 東京はえらい膨張してまっさかいな。大阪の街のにぎわいと、東京のにぎわいを比べても違いますわ。大阪やったら梅田界わい、ミナミの難波、道頓堀の界わいぐらいしかないんですが(今から三十年前のことです)、東京やったら至るところにありますわな。やっぱり、食べるということについても、東京の方が優先してきますわな、あれだけ人が集まってるんやさかい。

ー その東京の人たちでも、味のことになると、関西へひかれる。関西の味が関東へ行ったというのは、いつごろからなんでしょうか。

湯木 昭和の始めごろですわ。関西料理の名人だった出井、浜作の二軒が銀座で商売を始めたんですわ。それまでの東京の料理というと、濃口醤油を使こうて、お味噌汁も独特の味噌でしたから。

ー しょうゆは、関西は薄口ですよね。

湯木 関西は材料が豊富で、その味を生かすということで薄味になったんでしょうな。

ー 一概に、関西料理、上方料理といっても、そこにもまた京都と大阪の違いなどもあるのでしょうね。

湯木 今はずるずるベッタリみたいになってしまってますけれど、昔は明石の魚が京都までも行かなんで、タイの刺身は出しませなんだもんなあ。大阪は恵まれてましたけどね。京都の魚といえば、大正までは若狭尼鯛(ぐじ)ばっかりで、頭を焼いたり、糸造りがまた京料理にピタッと合ました。それにハモ。ほかの魚は一晩したら背がちょっと柔かくなります。ところが、ハモは変わらしまへん。活(かつ)が強いんです。二日目のハモでも骨切りをあんばい(上手に)したら、結構いけるもんですさかい。京料理からハモを抜くわけにはいかんと思いますわ。

第八章

「美食の異才 魯山人の思い出」

ー グルメブームなどといわれて、食べ物に対する関心が高まっていますが、湯木さんはどう思われますか。

湯木 美食に関心をもつというのも、それぞれ程度があるんでしょうが、程度のいかんにかかわらず、うれしいことと思いますな。

ー 美食と珍しいものを食べようというのは、そもそも違うのでしょうか。

湯木 美食いうたら、おいしいものをいただく、ということでしょうな。珍しいものというのは、やはり珍味ということになってしまいますか。けど、それを極めれば、同じ境地になると思いますな。

ー グルメ漫画のモデルになったりして、最近、北大路魯山人が脚光を浴びていますが、湯木さんは魯山人をご存知だったそうですね。

<北大路魯山人(きたおおじ・ろさんじん)。明治十六年、京都・上賀茂神社の社家、北大路清操の次男として生まれる。本名は房次郎。書や篆刻(てんこく)など芸術活動の一方で、味覚に通じ、料理にも堪能で、東京・赤坂に料亭「星ヶ丘茶寮」を経営した。料理を生かす器を目指し、陶芸家としても知られる。昭和三十四年死去。グルメブームに火をつけた漫画『美味しんぼ』の海原雄山のモデル>

湯木 実は、「星ヶ丘茶寮」で働こうかと思った時期があるんです。店を持つ前の二十七、八のころです。私の父が神戸で経営していた料理屋「中現長」に職人で働いていた人が「(星ヶ丘茶寮の)煮方が来月の半ばにはヒマをもらうので、その入れ替わりに人が有るということを言うとくさかい、待っとったらどうでしょう」と言われた。その日を待ってブラブラ遊んでたんですわ。そしたら、いよいよその日の一、二日前にその人が「気の毒な、かわいそうな者が現れてきて、どないしても助けてやりたい。そやから、その人を代わりに入れてやってくれ」言うて。晩年、魯山人にその話をしましたら、「そんな残念な。どうして私に会いにこなかった」言うて。そんなことゆうたかて、魯山人いうたら当時は雲の上の人ですさかい。

ー 魯山人は「𠮷兆」にも何度か来られたそうですね。

湯木 店に来るだけでなく、京都の嵯峨のうちへ泊まってね。庭の小高いところから大堰川が見えますねん。新緑のときでした。「山の緑が川面に染まるというのは、こんなときやな」と言うて。

ー 魯山人さんの周囲の人もユニークな方が多かったようですね。

湯木 魯山人が亡くなったときに、葬式に来てくれ言うて連絡があった。けど、それが、おおつごもりですねん。

十二月三十一日。

湯木 忙しいて、葬式やいうても行かれへんのですわ。それでちょっとご香料だけしたんです。先生の葬式らしかったのは、いただいたご香料は、みな葬式園遊会で食べて、それで香典返しやゆうて。一銭も残らんように食べてしまうさかい、香典返しあてにせんと了解してくれ言うて電話がかかってきて(笑い)。

ー 美食の話のついでにひとつお伺いしたいのですが、日本料理で味の勝負となる一品といいますと。

湯木 吸い物やと思いますな。

ー ほう、ちょっと意外ですね。

湯木 日本料理は、まず杯にちょっと酒をついだあと「乾杯」があって、その酒をすすってから始まりますな。ちょっとしたつまみが出たあと、吸い物。それがそこの店の勝負やと思います。吸い物を美味いなあ、とお客さんに思ってもらうには、たいへんな気遣いをせんと出来んもんです。水道の水がこのごろはどうも悪うて、案じられますが。

ー お酒は、料理をいただくうえでは、どんな役目をもってるんでしょう。

湯木 酒は、歌舞伎にたとえたら、ひとつの音楽の役割をしているように思いますな。それによって、料理が進んでいくと。

ー そういえば、湯木さんは歌舞伎がお好きだそうですね。

湯木 そんなこと、だれが言うてますのや(笑い)。歌舞伎好きなら、やっぱり役者にごちそう出して、ご祝儀かてあげて…。私はそや無しに、ただ見るばっかりで、昔のご贔屓みたいな真似は出来しまへんのや。

第九章

「残したい日本料理、文化」

ー ご主人がこれまでに集められた茶懐石道具を一般に公開されている湯木美術館が大阪の平野町にありますね。

湯木 開館してちょうど三年になります。(昭和六十二年十一月に開館。)ささやかなもんですが。お茶が好きなために、お金がないのに茶道具買うて。まあ、掛け物が中心で、茶入、茶碗、茶杓、釜に炉も…。よう儲かる商売でしたら、もう少し気のきいた物でも買えるんでしょうけど、料理屋のことですさかい、なかなか結構なものは買えませなんだな。けど、その割りに集められたというのは、性分でんな。

ー 展示品はときどき替えていらっしゃるんですか。

湯木 はい、季節によって替えてます。日本には季節というもんがあるんで、茶道具も茶碗にしたかて何にしたかて、一つあったらよいというわけにはいかんのです。

ー 買い求められた品にもいろいろエピソードがおありでしょうね。

湯木 『きりぎりす』という器は今(秋)の器ですねん、使うのは。ところが、夏茶碗であってほしいんですわ、ちょっと深すぎてね。それで、その品を買おか、買おまいかと迷おて、四、五へんも見て、子供みたいなもんですわ(笑い)。けど、やっぱり書き付けが何ともええので買うてしまいました。

《茶人としても知られる湯木の収集したコレクションは、総額で三十億円とも四十億円ともいわれる。その防災上の理由と将来の散逸を防ぐために設けられたのが公益財団法人・湯木美術館(大阪市中央区平野町三)。財団の理事長、美術館長とも湯木が務めている。》

ー ご主人は本もいくつか出されていますが。よく知られているのが『暮らしの手帖』に連載されている「𠮷兆つれづればなし」ですね。(昭和四十四年より二十年間 連載)

湯木 あれ、最初は花森安治さん(故人、『暮らしの手帖』の編集発行者)と対談の形でしてたのを載せてたんです。花森さんはスカートはいたりして奇人でした(笑い)。けど、しっかりした頭の人でしたな。広告をとらんというやり方で、あれもひとつの目先の変わったやり方でしたな。最近は広告を見て楽しむ、楽しめる広告を載せるというのが世間の主流で、広告をとらんと自慢にならんようになってますけど。

ー その花森さんもお亡くなりになって。

湯木 ええ。家で気分が悪い言うて、晩に奥さんが背中を撫でて介抱して、休んだ。そのままやったそうで、家族が様子を見に行ったら亡くなっていた。花森さんを失うて、『暮らしの手帖』も四苦八苦というときが続いたんですけど、今度またハッスルしてね、新しいのを出してまんのやな。

《「𠮷兆つれづればなし」は『𠮷兆味ばなし』というタイトルで既に四巻が出版されている。このほかフランス料理の研究家として知られる辻静雄氏との対談『𠮷兆料理花伝』などがある》

ー 読ませていただくと、日本料理というのはそんなにむずかしいものじゃないぞ、とおっしゃってるようにも感じるんですが。

湯木 料理屋のための本やなしに、あくまでお総菜にピントを合して話をしてますからな。

ー ああいうもので日本料理、料理文化というものを残しておきたいというお気持ちで連載を続けられているんでしょうか。

湯木 残したいと思いましたなあ。別に自分が学問があらしまへんしね。以前も『𠮷兆』いう八万円の本、出したんですわ。奈良の写真家の入江泰𠮷先生に写真をお願いして。もう十年ほど前になりますかな(昭和五十三年刊行)。千冊刷ったものの出版社の方も心配してね、「四百冊とってもらえますやろか」言うて。なにしろ八万円いう値ですさかい。ところが、売り出したらパッと売れてしもたんだ、いっぺんに。それでまた千冊刷ったんです。(現在、新刊はありません。最終四千冊。たまに神保町の古籍店に出る程度です。)

ー 二年前に文化功労者に選ばれた(昭和六十三年)というのは、単に日本料理店のご主人というだけでなく、文化を伝えるというか、そういったお仕事ぶりが評価されたと思うのですが。

自分が出来んことがまだまだ多いのに、こんなん貰ろてと思うてますけど、それでも料理屋で、日本中どっこもそんなん貰ろてませんねん。

ー 紫綬褒章も受けられておられる。この道に入られたときには想像されておられましたか。

湯木 そんなこと考えてる余裕なんか、その時分、ありますかいな(笑い)。けどね、日本料理が、いつまでも、西洋風にグジャグジャにならんようにしたいんです。日本料理はいつまでもカチッと日本料理としてね。

第十章

「料理屋はお客の好みで成長」

ー ご主人は長い間お店をやっておられて、やりやすいお客さん、やりにくいお客さんというのもあるんでしょうか。

湯木 料理屋の立場として、なんでも食べてくれはるお客さんはありがたいです。けど、応えがあるのは、やはり難しいお客さんの方。その方がしがいがあります。けど、食べ物に注文や指導をつけるようなお客さんは減ってしもてますな。

ー そうですか。

湯木 こんなこと言うたら贅沢やけど、何かちょっと張り合いがね。三十(歳)の時でしたか柿なますを出したらお客さんが、その柿なます、えらい気に入ってね。それからようご贔屓になったお客さんが、二人ありましたわ。

ー ほう、柿なますが縁でね。やっぱりお店というのは、お客さんに育ててもらうという面もあるんでしょうか。

湯木 そうなんですわ。お客さんの好みによって料理屋は成長していくんですな。若いお客さんばっかりが行かれる店は、あんまり高う取っては客が来んというので、やはりそれに応じてボリュームがある、そんな料理屋になってしまいますわな。

ー 今の「𠮷兆」は。

湯木 安価なものでバーっと膨れたもんでないし、どっちかいうと、高いもんでこうなった。私としては、なんとか日本料理を風情があるなあとか、風流とまでいくとややこしい所に迷い込みますが、味と雰囲気を凝りすぎずに、さらりと味おうてもらえるのを狙てるわけで。

ー ご主人は今でもその日の献立を吟味なさっているとおうかがいしますが。

湯木 ずっとやってますのやけど、私も九十ですし、あとをしっかりさせとかんと、あかんし、息子にまかしてまんのや。そして、なるべく息子の書いた献立を見るようにしてます。

ー 味の継承ということですね。

湯木 料理屋も二代目になると難しいんです。初代の苦労はなかなか経験させにくい環境ですなあ。そのうちが長く続くというのは、興したものがよっぽど気をつけんと。

ー ところで、俗な質問で申し訳ないんですが、そういった日本料理で有名なご主人が、日ごろ、どんなものを召し上がっておられるのか興味があるんですが。

湯木 実は何でもないんです。ありあわせのもんばっかり食べてるんです。

ー 朝食などは。

湯木 サンドイッチ。それからイモがゆ。

ー サンドイッチですか。

湯木 サンドイッチいうても、売ってるサンドイッチとまた違いますねん。ゼリーこしらえて、季節の果物をそのゼリーでよせて、それをパンにはさみますのや。パンより果物の方が厚いようなサンドイッチですわ。

ー 「𠮷兆」のご主人がサンドイッチというのは、ちょっと意外でした。洋食は召し上がりますか。

湯木 フランス料理は辻さん(フランス料理研究家、辻 静雄 氏)とね。フランス料理はピアノを聞きながら、よろしいですなあ。

ー インスタントの食べ物は口にされたことがありますか。

湯木 それは食べたことおまへん。

ー お酒の方はかなり召し上がるそうですね。

湯木 お酒がよういけて調子がよかったんですが、「このまま放っておいたら肝臓をいためるさかい、一日一本以上飲まんようにせえ」と医者に言われましたんや。「肝硬変にでもなったら わやや」ゆうてね。

ー 毎晩お飲みになるんですか。

湯木 はい(笑い)。日本酒をね。そやけど、そないに酒好きでしようがないというような性分やおまへんし。やっぱり、日本料理には日本酒があいますもんね。